史上关于伯阳县的前世今生

2012/4/9 点击数:1225

[作者] 金勇

[单位] 金勇的博客

[摘要] 伯阳县古城地处西秦岭山脉北麓,在今伯阳镇范围(据老人说在柴家坪),伯阳县始置于西魏,隋更为秦岭县,唐初延置。于贞观十七年(643年)并入清水县。《隋书.地理志》载:“后魏置曰伯阳县,开皇中改焉”。《甘肃新通志》(清水县)“后魏置曰伯阳县。隋开皇改名秦岭县。属天水郡。唐贞观十七年入清水县。

伯阳县古城地处西秦岭山脉北麓,在今伯阳镇范围(据老人说在柴家坪),伯阳县始置于西魏,隋更为秦岭县,唐初延置。于贞观十七年(643年)并入清水县。《隋书.地理志》载:“后魏置曰伯阳县,开皇中改焉”。《甘肃新通志》(清水县)“后魏置曰伯阳县。隋开皇改名秦岭县。属天水郡。唐贞观十七年入清水县。

(来自北道文史资料等书刊文字)

初次看到,感觉比较“扯淡”,且传闻《隋书.地理志》不靠谱。

遂翻阅,查找可供参考史料如下:

清水,后魏置,及置清水郡。开皇初郡废。有关官。有分水岭。秦岭,后魏置,曰

伯阳县。开皇中改焉。(《隋书.地理志》卷二十九)

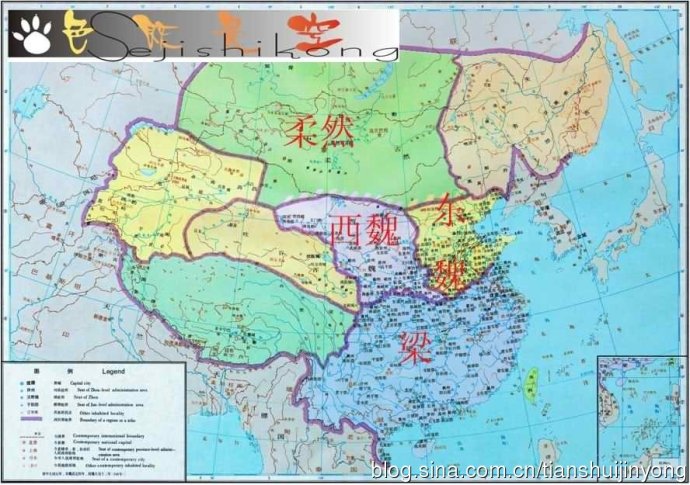

先说说这个后魏:

后魏(386年~534年)是南北朝时代北方的第一个王朝。又称后魏,拓跋魏,元魏。鲜卑族拓跋氏建立,建都平城(今山西省大同市),493年起迁都洛阳,皇帝改姓元。公元439年,统一北方。公元534年,分裂为东魏与西魏。(来自度娘)

后魏,也称元魏、北魏,南北朝北方第一个政权,存活148年。

后魏(也称元魏、北魏)天水地图区部

(地图来自已故中国科学院院士谭其骧主编的《中国古代历史地图集》)

从地图上看,北魏时伯阳应该隶属绵竹县(今社棠镇)。

号外:享誉中外的麦积山石窟就是诞生在这个时期的。

查阅《甘肃通志》(文渊阁四库全书)南北朝有如下文字:清水县,西魏 直清水郡,魏置伯阳县。

伯阳县置于西魏,那就从西魏(南北朝时北魏分裂为东魏)开始。

西魏沿东汉末年的州郡县制。当时因北方战乱,大批北人举族南徙长江中下游定居避乱,其聚居区仍沿用北方原籍的州郡县旧名,于是各地出现大量侨州、侨郡、侨县,造成地方官员治制度混乱。后经长达二百年的九次“土断”,才基本解决这一问题。与此同时,南北两朝政权还多次滥设州郡。至北周大象二年(508年),北方已有221个州、508个郡、1124个县;梁大同五年(539年)时,南方也有州107个、郡586个。不少地区出现有州而无可辖的郡,郡无可辖的县;有的两州同在一地或一地有两个郡名,使地方政治制度陷于极度混乱境地。(来自度娘)

西魏全国地图,也就陕甘宁青部分地区,屁大点地方

(地图,网上搜的)

中华人民共和国:全国县级以上行政区划共有:23个省,5个自治区,4个直辖市,2个特别行政区;50个地区(州、盟);661个市,其中:直辖市4个;地级市283个;县级市374个;1636个县(自治县、旗、自治旗、特区和林区);852个市辖区。(来自度娘)

也就是说1636个县加852个市辖区,可以称县的共计2488个,西魏1124个县。屁大的点地方,叫县的地方竟然是现在的一半。伯阳叫伯阳县就不足为奇了。

西魏局部图,天水部分,伯阳县隶属清水郡

(以下地图均来自已故中国科学院院士谭其骧主编的《中国古代历史地图集》)

“北魏统一北方后,清水县仍属秦州略阳郡所辖。北魏太武帝太平真君八年(447年),在原戎邑道故地置安戎县,属略阳郡。北魏文成帝和平五年(464年),分略阳郡清水、伯阳(治今北道区伯阳镇)2县,置清水郡驻清水,属秦州。西魏、北周继之。北周,废安戎县。

隋文帝开皇三年(583年),废清水郡,改伯阳县为秦岭县,与清水县均属天水郡。唐高祖武德四年(621年),在清水置邽州,辖清水、秦岭两县,历3年废入秦州。

(来自《清水县志》,历史沿革)

隋朝天水地图区部

唐天水区部 地图

唐贞观十七年,秦岭县并入入清水县,伯阳县(秦岭县)灰飞烟灭。