交汇点讯 “你们瞧秸秆这看似不起眼的东西,其实能“变身”成营养丰富的有机肥!”江苏省境博汇科技有限公司负责人王文昊拿起“一厂六中心”初腐熟中心所发酵的秸秆肥料对众人说道:“我们这里发酵的秸秆肥料,相比于一般的有机肥,优势可不少,而且气味小很多。”近日,为进一步提升农作物秸秆综合利用水平,太仓市依托2024年中央农作物秸秆综合利用重点县建设项目,举办了农作物秸秆综合利用技术培训班。

江苏省农科院农业资源与环境研究所(以下简称资环所)专家带来了秸秆“肥料化、能源化、饲料化、基料化和原料化”再利用技术,让基层农技人员和种植大户们开了眼界,充分领略到了农业废弃物二次转化的科技魅力。秸秆不再只是田间无人问津的废弃物,而是凭借“五化”利用技术,成了能为农业发展添砖加瓦的“宝贝疙瘩”。

培训班上,资环所农业废弃物资源化利用创新团队首席助理孙恩惠副研究员在“农作物秸秆离田高值化利用技术”教案中带来了一系列“黑科技”,其中秸秆基质块/盘备受关注。传统塑料秧盘不可降解,而孙恩惠团队以秸秆为原料,结合水稻生长需求定制配方研发的秸秆基质块/盘,所培育的秧苗满足水稻机插标准,不仅能提高秧毯机插效率、移栽后缓苗短、发棵快,增产效果也是明显。而且这个基质盘,既能当作基质又兼具替代塑料盘的功能,同时还能有效促进当地秸秆综合利用,真正实现了变废为宝。针对传统降解地膜污染、秸秆焚烧、农业绿色转型及作物生长需求等难题,团队还研发出了秸秆基全生物降解地膜,这可真是实现了“多重突破”。这种地膜环保得很,对环境友好,不会像传统地膜那样造成污染;还能增温保墒,调控土壤结构,抑制耕层返盐,给作物创造更好的生长环境;同时能抑制杂草生长,减少农民朋友们除草的麻烦;更重要的是,它能增产提质,让收成更好,农产品质量更优。

在推动农业废弃物资源高效利用中,提升秸秆腐熟有机肥施用技术成了关键一环。资环所曹云研究员走进试验田,抓起一把黑色有机肥捻了捻,向大家解释道:“秸秆腐熟有机肥施用的关键就在于‘有机无机合理配比’。这可不是一件简单的事儿,如果调配比例失衡,就达不到改土、增产、提质的效果。”曹云进一步指出,有机肥富含丰富的有机质和微生物,就像给土壤请来了一群“小卫士”,它们能够改善土壤结构,让土壤变得更加疏松透气,增强土壤的保水保肥能力,为作物根系创造一个良好的生长环境。而无机肥则能够迅速为作物提供所需的氮、磷、钾等大量元素,就像给作物注入了一剂“强心针”,让作物在生长过程中不缺“营养”,茁壮成长。

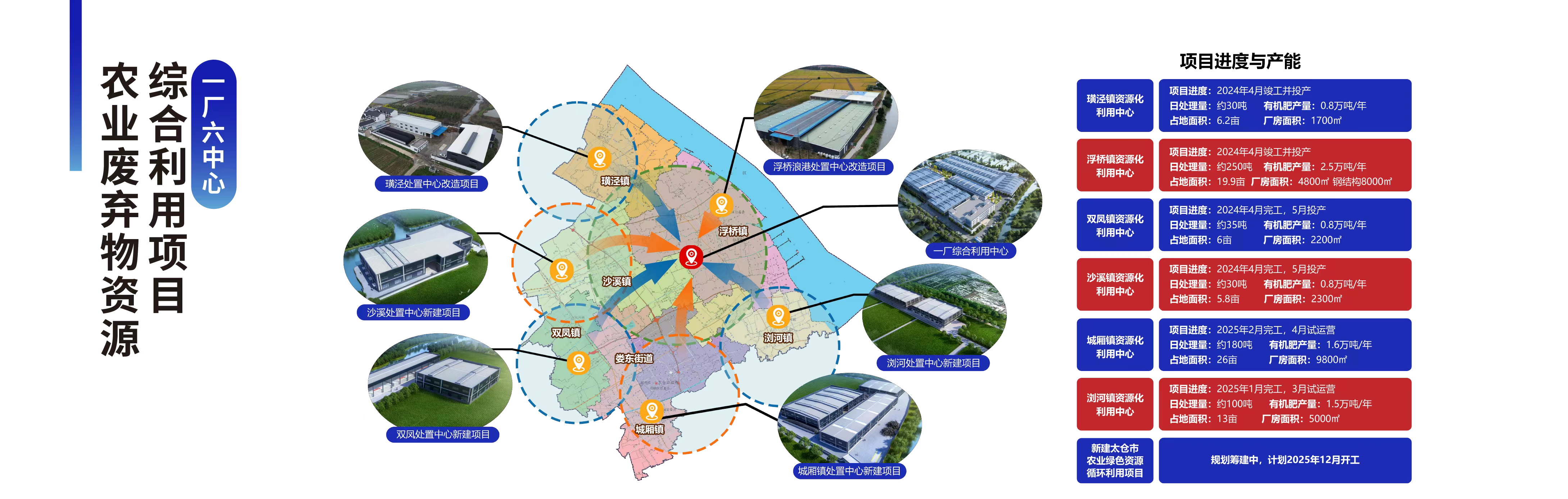

农业有机废弃物资源化利用“一厂六中心”载体建设是太仓市探索农业有机废弃物无害化、资源化、产业化及市场化处理路径的关键项目。其中,“一厂”指位于浮桥镇的商品肥料厂,承担着将初腐熟物料进一步深加工,制备成商品有机肥的重任。“六中心”分别布局在城厢镇、沙溪镇、浏河镇、浮桥镇、璜泾镇和双凤镇,是初腐熟处理中心。

作为“一厂六中心”和太仓市2024年中央农作物秸秆综合利用重点县项目的建设主体,江苏省境博汇科技有限公司率先应用这些秸秆再利用技术,取得显著效果。“在资环所专家指导下,初腐熟中心所发酵的秸秆肥料区域安装了多个废气收集处理装置,每个长度达3米、高度达2米左右,每小时能输送4500立方米的废气。秸秆发酵有机肥让土壤越种越肥沃的同时,这套系统有效解决发酵异味难题,而且实现了养分元素的循环利用,可谓一举多得”王文昊说。

太仓市常年种植水稻约17万亩,小麦约15万亩,加上油菜等其他作物,每年产生农作物秸秆超16万吨,可收集量超10万吨。如何科学、合理利用这些“放错了地方的宝贵资源”对于推动生态优先和绿色发展具有重要意义。如今,在资环所专家技术的助力下,2024年太仓秸秆综合利用率达100%,离田率突破16.8%。太仓市委农村工作领导小组办公室副主任吕迅表示,今年,太仓力争农作物秸秆离田率再提升近8个百分点,全力构建“收储运销一体化+高值化利用”的全产业链模式,推动秸秆从“生态包袱”向“绿色财富”转变,让每一根秸秆都变身“金疙瘩”!

新华日报·交汇点记者 张宣 实习生 卢欣怡