交汇点讯 “你不服务,我凭什么交物业费?”“你不交物业费,我怎么提升服务?”近年来,小区业主和物业这样的“互怼”并不鲜见。城市发展“跑得快”,物业纠纷跟着涨,当成百上千件此类案子涌进,法院怎样解开“死结”?

从“就案办案”到“源头治理”,昆山市人民法院以物业融合法庭为着力点,蹚出了一条新路子。全市物业纠纷案件量从2021年的1243件降至2024年的424件,行政投诉量下降63.1%。

走进位于昆山市玉山镇的上海公馆,只见绿树葱茏、设施齐全。3年前,这里还是电梯故障频发、公共区域失修的“闹心小区”。老物业撤场时,陆续向法庭提起了117件追缴拖欠物业费诉讼。

昆山1515个小区中,类似的“问题小区”曾有不少。作为全国百强县之首,昆山常住人口超200万,服务人口超330万,物业体量约占苏州地区的1/5。2021年之前,物业纠纷案件量一直排在昆山法院各类民事案件前列,其中超九成是欠费案。在拥有800多个小区的玉山镇,高峰时期甚至出现律师“拉着行李箱批量立案”的景象,一些物业公司为催缴物业费,专门划出25%预算聘请第三方介入。

传统司法模式下,法院往往陷入“两难困境”:若简单一判了之,业主欠多少物业费就得还多少,到了第二年,官司可能还会卷土重来;若组织双方调解打折,既违背公平原则,又可能引发更多业主效仿拒缴物业费,形成恶性循环。

“物业纠纷虽是标的额不大的‘小案’,却是关乎城市发展和千家万户幸福指数的‘民生大事’。”在昆山法院党组书记、院长沈如看来,处理物业纠纷,绝不能仅仅是化解一批个案,更要站在社会治理全局高度,抓前端、治未病,回应群众诉求,推动行业规范,促进基层善治。

2021年,昆山法院联合住建部门成立全省首家常态化运行的物业融合法庭,打造集源头治理、专业调处、诉调对接、示范诉讼于一体的“一站式”物业纠纷疏导化解新平台。

如何打破“你不交,我不做;你不做,我更不交”的死循环?昆山法院党组副书记、副院长殷博文直指关键:欠费案件表面是钱的纠纷,实质是关系失衡。物业费到位率,直接反映业主满意程度。

基于此,物业融合法庭以物业费到位率为抓手,对物业和小区进行“精准画像”,分类处置纠纷。“案子到了法庭,我们先看涉诉小区的物业费到位率——到位率大于95%,说明绝大多数业主较满意,案件可以快调速审;到位率75%—95%,业主部分满意,要调解推动物业先行整改;75%以下,说明物业服务问题较多,需要强制整改。”物业融合法庭负责人赵雅婷介绍。

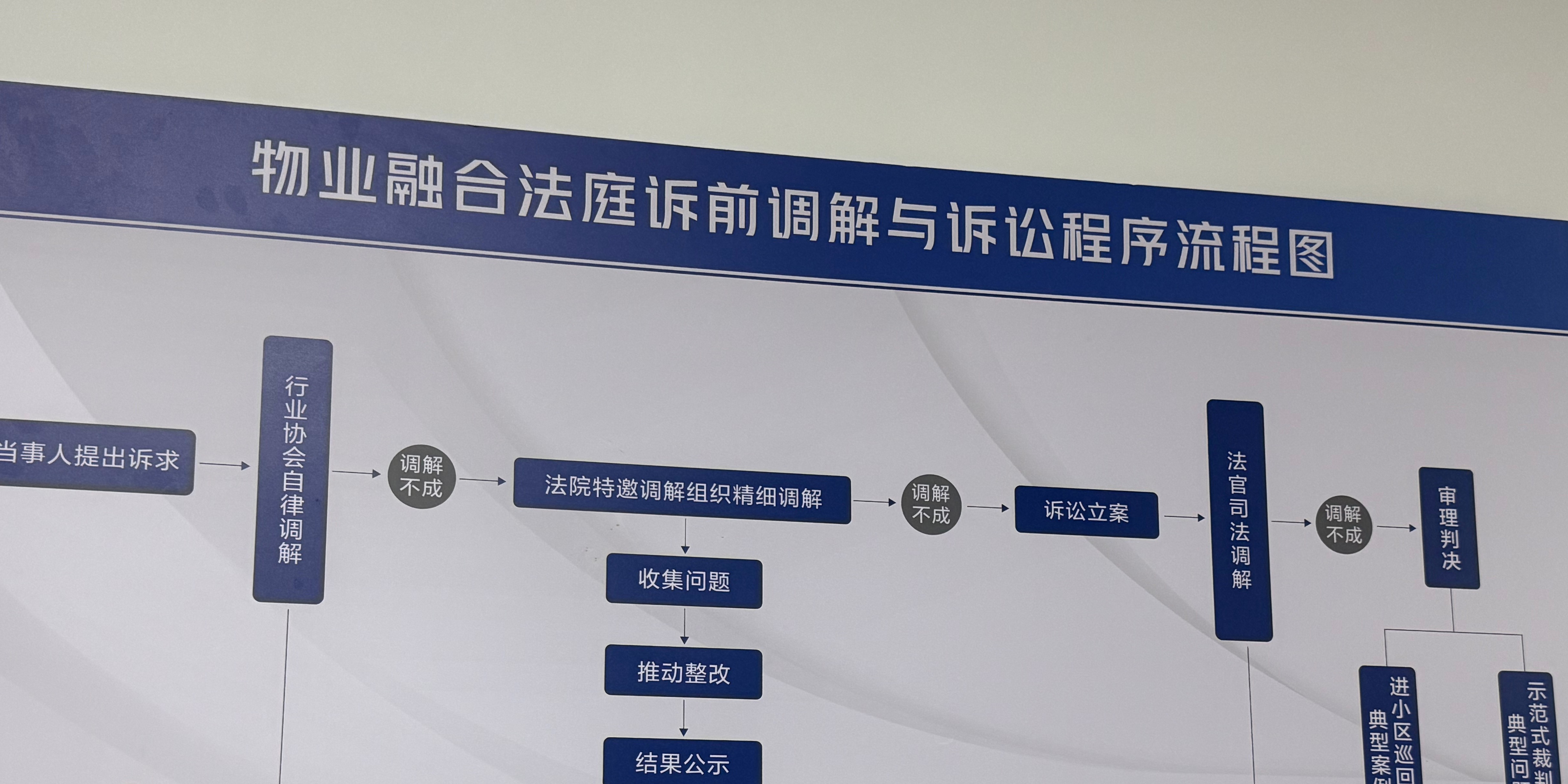

法庭内,一张“纠纷化解流程图”清晰勾勒出分层递进的解纷路径:案件先由行业协会进行自律调解,若调解不成则进入“收集问题—推动整改—结果公示”的特邀调解阶段,仍有争议的才进入司法调解和审判程序,推动纠纷从“对抗性解决”转向“修复性治理”。

在上海公馆案件中,法官带着调解员,用10多天敲开了117户被诉业主的家门,记录下98条具体问题:更换照明灯、清理小广告、维修景观椅子、粉刷房屋外立面、督促业主自行清理公区种菜……

“法院为什么不直接判,非要我先改?”拿到“问题清单”之初,物业公司整改意愿并不强。昆山法院联动住建局和物业行业协会,推动新老物业共同参与整改、全程公示。灯亮了,路净了,心气顺了,业主的心结也慢慢解开了,很快补缴物业费72万元,100余件纠纷诉前一次性化解。曾经的“闹心小区”,如今变成了标杆小区,去年物业费到位率达到96%。

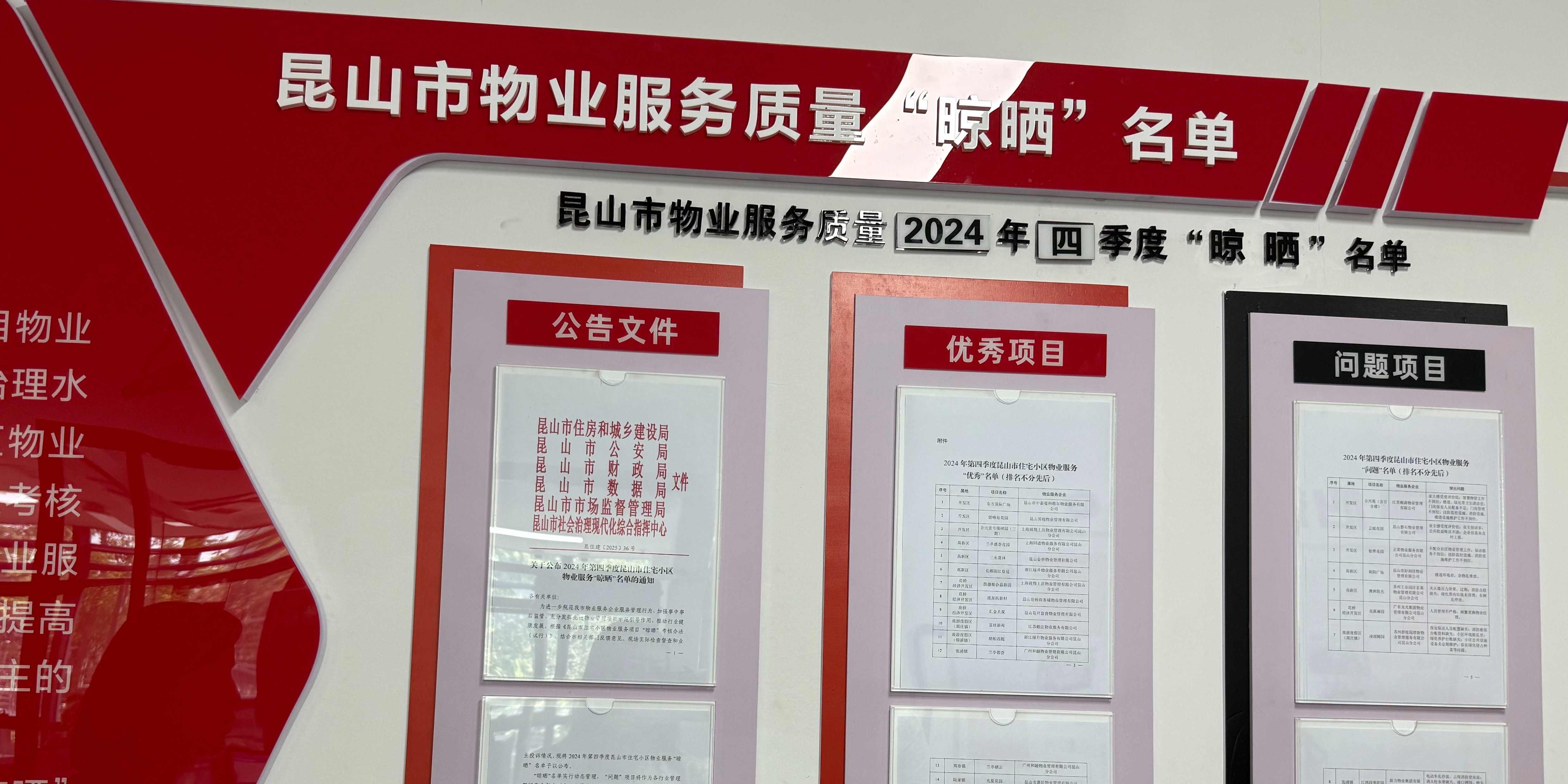

强化物业“主动改”的制度约束,昆山法院联合市住建局建立物业服务质量“晾晒榜”,除了晒出物业费到位率95%以上的“优等生”,也公示“重收费、轻服务”且拒不整改的物业公司,两次列入“问题清单”一律清退,倒逼行业形成“优胜劣汰”的良性竞争。

经过多年治理,全市小区物业费到位率平均增长10%。这当中,调解起了大作用——物业融合法庭成立以来,诉前阶段累计化解物业纠纷6345件,化解率达75.6%。目前,法庭引入物业行业协会等6个特邀调解组织、60多名特邀调解员。

深耕行业多年的乐城置业物业经理陈建龙,就是调解队伍中的一员。接手案件,陈建龙的第一步不是催费,而是询问业主拒交缘由,再去实地勘查,推动物业先行整改。“调解不是和稀泥,要把矛盾从‘费用之争’真正引向‘服务提升’。”陈建龙说。

提升纠纷调处效果,物业融合法庭还搭建了多项配套机制:针对墙体渗水、外墙脱落等责任主体确定难问题,引入装饰建材行业协会进行中立评估,在厘清事实、责任的基础上促进双方消除误解、达成和解;对于涉及群体广、调解难度大的纠纷,由特邀调解员、社区工作人员、法官组成联合调解团队,合力解难题。

某小区墙面漏水,业主和物业对维修责任争执不下。若走司法程序,需完成原因鉴定、修复方案鉴定、修复费用鉴定,耗时数月、动辄上万元。调解时,装饰建材行业协会的老师傅主动上门,当场找出问题,专业评估让双方心服口服,调解协议当天达成。

物业要学会“先服务后收费”,业主也应遵循“维权讲程序”。对于开发商遗留问题、业主违章搭建等“非物业责任”纠纷,法庭通过巡回审判、示范裁判,明晰责任边界,“判决一案、化解一批”。

因为一棵广玉兰树遮挡入室光线,昆山一小区业主连续5年拒交物业费。法官将庭审“搬”进小区,邀请住建与园林绿化主管部门人员现场旁听、参与调解。“根据《苏州市城市绿化条例》,城市中的树木,不论其所有权归属,任何单位和个人不得擅自砍伐、移植……因此在未经审批前,原告物业公司与被告业主均不得擅自砍伐,业主拒交物业费的理由不能成立。”随着法槌敲响,法院判决业主支付拖欠的6168元物业费。这场“家门口的庭审”,也让其他业主们心里有了答案:“树枝遮光虽是事实,但拒交物业费不是办法。”

常规纠纷减少,新的治理挑战还在涌现:近两年,公共收益不透明、业主知情权争议等疑难复杂案件不断增多。“还有不少‘治理欠账’要补。”赵雅婷以业主委员会起诉要求物业公示公共收益为例,未获得2/3以上业主授权、缺乏相应管理规则等因素,都可能导致维权遇阻。而这些物业纠纷中的“疑难杂症”,往往源于一个个未及时解决的小问题,这些矛盾拖成大问题后,补救起来费时费力。

将治理防线进一步前移,昆山在物业纠纷易发多发的11个社区建立融诉驿站,并对物业从业人员、社区工作人员、业委会成员开展实训,提高他们前端化解纠纷的能力。

如何成立业主大会、业委会?物业信息如何规范公示?……在位于花桥经济开发区的融诉驿站,常见物业管理事项的标准操作流程清晰公示,为社区和物业工作提供专业指引。这里还是物业管理实训基地与物业巡回法庭开庭场所,行政、司法、物业、社区等多方力量在此协同联动。正如花桥人民法庭庭长徐华所言,融诉驿站就如同“纠纷诊所”,各方力量汇聚于此,力争把“漏洞”堵在“案发前”,把矛盾消在“破土前”。

新华日报·交汇点记者 顾敏